为深入了解环巢湖非物质文化遗产的传承现状、发展困境与创新路径,2025年暑期,巢湖学院广播台“融媒新声”实践宣讲团赴环巢湖地区开展社会实践活动,以青春智慧赋能环巢湖非物质文化遗产传承。

探寻环巢湖非遗脉络 追溯历史文化底蕴

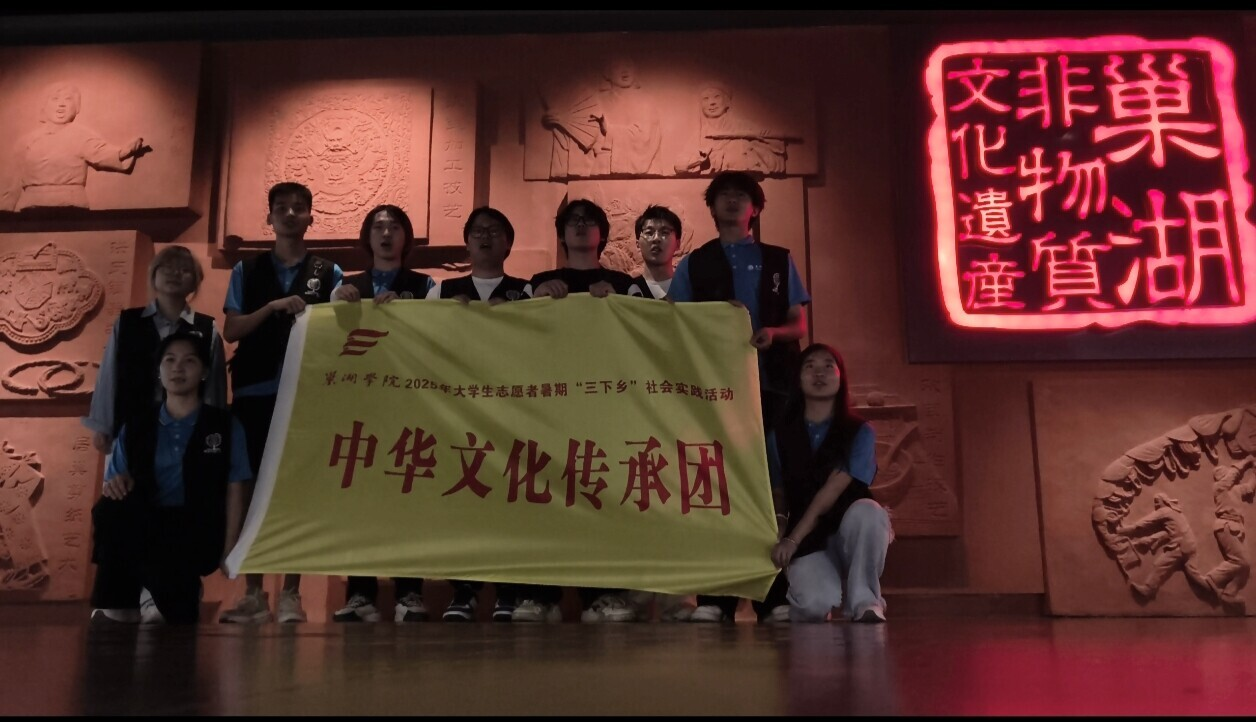

7月3日,实践宣讲团首站抵达巢湖市博物馆,系统考察环巢湖地区非物质文化遗产的源流与特色。在“环巢湖非物质文化遗产溯源”主题展区,成员结合文物陈列与学术资料,深入把握非遗与地理、历史交互影响的整体脉络,重点关注巢湖纸笺制作技艺、坝镇虾子灯等代表性项目的演变过程。通过观摩宋代纸笺实物及相关文献,宣讲团细致了解了楚地潢纸工艺、吴越地区楮树选材与江淮分层打浆技术融合发展的历史,深刻体会到非遗所承载的文化底蕴与传承价值。

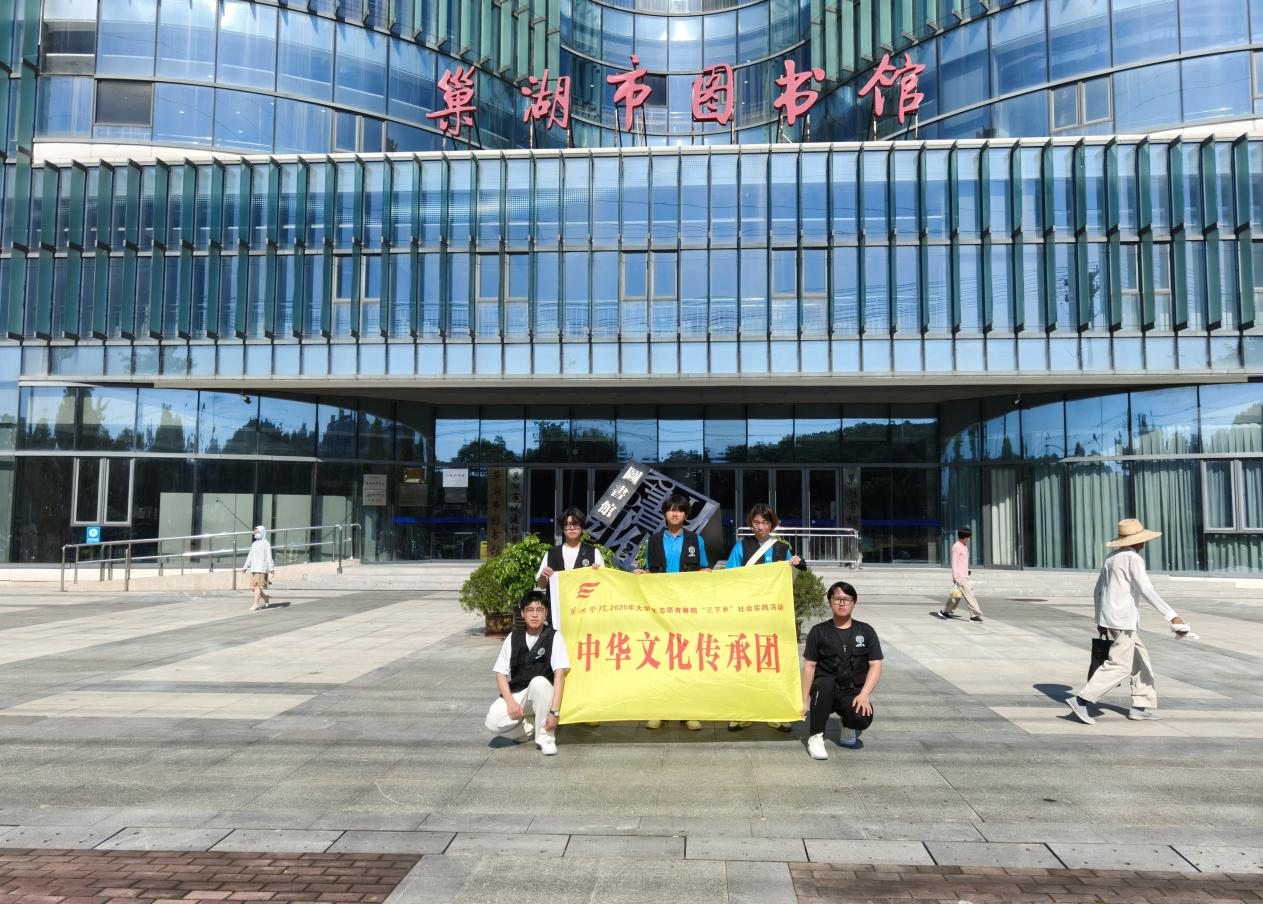

7月4日,实践宣讲团赴巢湖市图书馆开展非遗专题文献调研。成员集中查阅《巢湖民间音乐集成》《安徽非遗名录汇编》等典籍,结合巢湖地处江淮、吴越、楚文化交汇带的区位特征,以及传统农耕与渔猎生产生活方式,对巢湖民歌、纸笺加工技艺等非遗项目的形成背景、艺术特征及存续状况进行了系统考证。此次调研进一步丰富了团队对环巢湖非物质文化遗产体系的认知,增强了保护与传承工作的责任感和使命感,为后续实践积累了扎实基础。

构建多维宣讲体系 凝聚青年文化自信

7月5至6日,实践宣讲团成功举办“非遗小课堂”活动。针对中小学生兴趣广泛、喜爱互动和体验的特征,活动精心设计了“巢湖民歌传唱比赛”“纸笺拓印体验”等一系列富有互动性和趣味性的环节。在民歌传唱比赛中,孩子们以纯真的嗓音演绎巢湖民歌的独特韵律,在节奏与旋律中切身感受地方文化的魅力,实现与传统文化跨越时空的对话;纸笺拓印体验则引导他们亲手操作,通过实践感知传统工艺的智慧与匠心,在一拓一印中深化对非遗技艺的认知。整个活动以寓教于乐的方式,将非遗知识融入轻松愉快的体验中,在潜移默化中增强青少年对传统文化的认同,于幼小心灵深处植下文化自信的种子。

实践宣讲团通过此类多层次、广覆盖、重实效的非遗传播举措,着力推动非遗教育从“进课堂”走向“近心灵”,切实做到“见行动、出成果、有实效”。系列活动不仅助力非遗在新时代焕发新活力,更引导广大青年于文化滋养中树立正确的文化观与历史观,进一步坚定文化自信。

体验环巢湖非遗技艺 传承创新多元文化

7月7至8日,实践宣讲团走进巢湖市文化馆,怀着崇敬之心围绕在非物质文化遗产纸笺加工技艺代表性传承人方春希老师身旁,开展了一场以“体验环巢湖非遗技艺,传承创新多元文化”为主题的面对面交流活动,深入探寻纸笺技艺背后的文化根脉与当代价值。在专题访谈中,方春希老师深情回顾了自己与纸笺技艺结缘的历程。每一个阶段都凝聚着他对传统技艺的无限热爱与执着坚守,令团队成员深刻体会到非遗传承中“人”的核心作用。

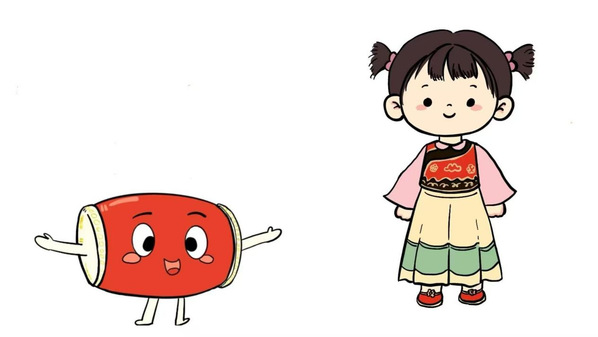

为拓展非遗传播维度,实践宣讲团积极探索创新路径,借助数字化手段打破时空限制。团队以环巢湖地区代表性非遗项目为原型,创作了鱼鼓、剪纸、虾子灯三个动画形象IP,并制作推出《巢湖市博物馆奇妙夜》动画作品,以轻松现代的方式让非遗“活”起来。以往,诸如巢湖民歌、纸笺加工技艺、渔歌号子等非遗多依赖特定环境、场合与传承人的口传心授,如今通过动画形象,它们得以脱离物理限制,随时随地与观众“见面”,实现从“博物馆中的静态展陈”向“数字空间中的动态存续”转变,真正让非遗融入当代生活,走进年轻群体。

通过对巢湖市博物馆、图书馆、文化馆及非遗传承人的系列探访与实践,团队系统考察了环巢湖地区非物质文化遗产的渊源脉络与存续现状,深入理解了纸笺加工、巢湖民歌、坝镇虾子灯等代表性非遗项目所承载的历史积淀与技艺精髓。在面对面访谈传承人、参与工艺体验、开展非遗小课堂和数字化创新传播等一系列多层次、沉浸式实践中,团队成员不仅深化了对江淮、吴越与楚文化交融背景下非遗形态的认知,也切实体悟到匠心坚守与文化传承的当代意义。

未来,团队将始终秉持“探寻非遗脉络、追溯文化底蕴”的初心,把所感所学转化为持续行动,通过更广泛的宣讲推广、更深入的体验活动和更创新的传播形式,推动环巢湖非遗实现从静态保护到活态传承、从地域局限到全域覆盖的真正转变,助力纸笺、民歌、树雕画等文化瑰宝在更多人心中扎根生长、焕发新生,为非遗在新时代的传承与发展注入青春力量。(文/方茂来、杨昕宇 图/校广播台 初审/朱春花 终审/张连福 发布/樊振华)