近日,化学与材料工程学院王成博士与西北师范大学化学化工学院郭柯柯副教授合作,在多金属氧酸盐基金属有机框架(POMOF)材料构建高灵敏度、高稳定性X射线探测器研究中取得重要突破,相关成果发表于国际化学领域顶级期刊《AngewandteChemieInternationalEdition》。我校作为论文通讯单位,王成博士为共同通讯作者,这也是我校首次以通讯单位在该期刊发表论文,标志着我校在功能材料与光电探测领域的研究水平获得国际认可,对提升学校在材料与化工领域的学术影响力具有重要意义。

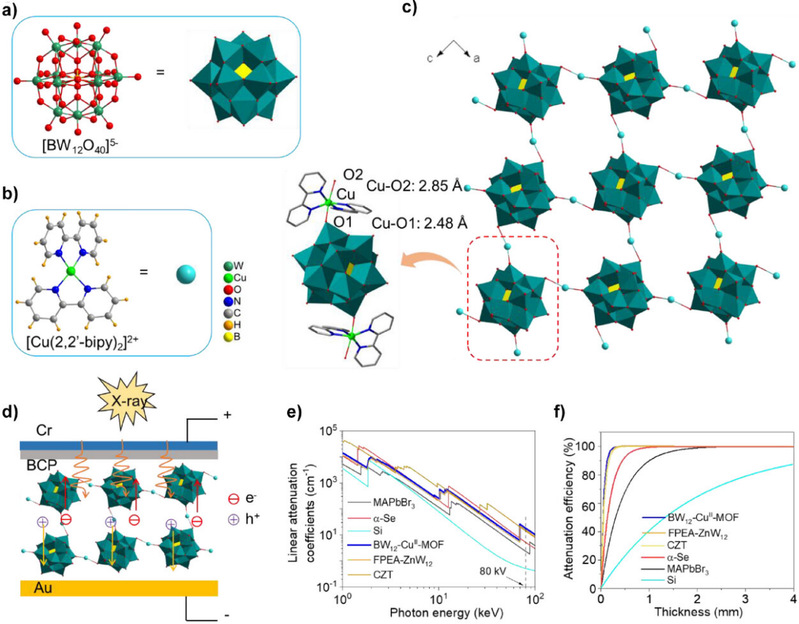

X射线探测器在医疗诊断、工业无损检测等领域具有广泛应用。传统探测器材料(如非晶硒,碲锌镉)存在制备成本高、难加工等问题。近年来,金属-有机框架(MOFs)和多酸(POMs)材料在X射线探测领域崭露头角,但MOFs对X射线吸收能力较差,导致灵敏度较低;虽然POMs具有较强的X射线吸收能力,但独立的多酸簇导致较低的电荷转移效率,且POMs表面易移动的抗衡阳离子,影响了器件的稳定性和信噪比。因此,将MOFs和POMs有效地结合,构筑POMOFs材料,有望提升X射线探测的灵敏度并增强其长期运行稳定性。基于此,合作团队设计并合成了一种新型POMOF材料——BW12-Cu2+-MOF,通过Cu-O配位键实现了高效的电荷转移与离子迁移抑制,显著提升了器件的灵敏度与稳定性。

(新型POMOF材料结构与器件中载流子迁移示意图)

研究表明,基于该材料的X射线探测器灵敏度高达9832μCGyair-1cm-2,最低可探测剂量率低至120nGyairs-1,并在空气中暴露6个月后仍保持性能稳定。此外,该器件在低剂量率(1.32μGyairs-1)X射线照射下可实现清晰成像,展现出在医疗影像、工业检测等领域的广阔应用前景。这一突破性的进展得益于POMOF材料的诸多优势,如可设计的结构和化学组成,以及POMs的“电子海绵”特性。随着对POMOF材料的进一步研究和开发,未来有望涌现出更多基于此类材料的高性能X射线探测器,为医疗、工业、安全等多个领域带来更加高效、稳定和可靠的X射线探测解决方案,推动相关技术的不断进步和发展。

近年来,化学与材料工程学院持续加强科研平台建设与高层次人才引进,围绕安徽省战略性新兴产业需求和基础学科前沿科学问题,不断推动科研创新与交叉融合,科研成果质量与影响力显著提升,为建设特色鲜明的地方应用型高水平大学贡献应有的力量。

期刊简介:《AngewandteChemieInternationalEdition》(德国应用化学),由Wiley公司出版,是化学学科领域公认的顶级学术期刊,最新影响因子16.9,位居中国科学院1区TOP。(文、图/王成 初审/高晓宝 复审/李川 终审/王小东 发布/崔苏如)