为深入贯彻落实国家乡村振兴发展战略,充分发挥田野调查在文化研究中的基础性作用,以安徽省皖南地区民俗文化类古村落为样本,探索“村字号”IP从“爆红”到“长红”的可持续发展路径,为乡村文化振兴提供理论与实践支持,巢湖学院于7月4日至7月6日赴皖南地区开展民俗文化类古村落的田野调查社会实践活动。

走进西递古村落,品味徽派文化

西递村位于黄山市黟县,是典型的徽派古村,始建于北宋黄佑年间,距今近千年。7月3日,实践团队参观了西递村的“胡文光牌坊”“敬爱堂”“瑞玉庭”“尚德堂”等主要建筑物,通过实地参观和现场走访,团队成员们了解了西递村的历史渊源和建筑风格,感受到了徽派民俗文化的历史底蕴。通过对西递村商户和居民的采访,实践团队了解到西递村的特点与不足,认识到传统文化的保存与经济收入的现实矛盾。在与游客交流中,实践团队掌握到大部分游客是通过互联网平台了解到西递,徽州文化独特魅力吸引着来自五湖四海的人。

走进宏村画境,探寻千年非遗韵味

宏村,凭借其精湛的徽派建筑和巧妙的“牛形”村落布局声名远扬。7月4日,实践团队游览了宏村的乐叙堂、月沼和南湖等主要核心景点。通过实地探寻和聆听讲解,队员们详细知晓了宏村古村落的发展历程和文化脉络,深切体会到徽州文化的深厚底蕴。在游览古村落期间,实践团队还走进宏村的各类文创工坊和店铺,实地考察当地文创项目的发展状况。通过和店铺主理人的亲切交谈,队员们了解到宏村在保留传统文化的同时融入了现代设计理念和时尚元素,精心开发了一些文创作品,例如刻有徽派建筑纹样的书签、非遗技艺制作的小摆件,传统手艺得到活化利用,外出青年回流趋势明显,部分村民将老宅改造为手作工坊,通过参与文创生产实现本地就业增收。除此之外,团队成员还深入了解了宏村的非遗产品,从精湛的徽派木雕、砖雕,到独具风味的毛豆腐制作技艺等,在亲身体验与细致观察中,真切感受到宏村古村落深厚而独特的历史文化底蕴。

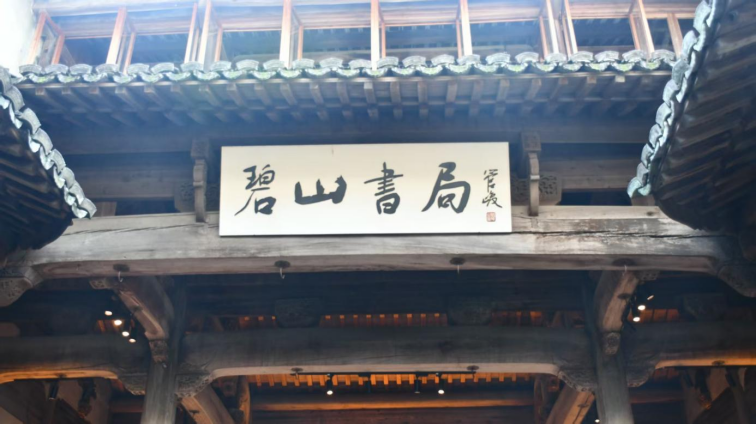

漫步碧山古村落,探寻文化之美

7月5日,实践团队来到黄山市黟县的碧山,围绕主题展开调研。碧山书局作为“村字号”IP的典型代表,将古祠堂与现代书店完美融合,成为乡村文化传承与创新的典范。队员们在书局内浏览书籍,感受文化与乡村的深度结合,了解到书局在推广乡村文化、带动旅游发展中的重要作用。深入村落后,团队走访了古民居、古祠堂和手工作坊,通过与当地居民交流,队员们学习到了碧山在乡村文化同当地居民生活以及商业方面是如何相辅相成的经验,看到了乡村文化在乡村振兴中的潜力与挑战。此次调研为研究“村字号”IP的可持续发展提供了生动案例和有益思考。

千年古建“活”起来,文化IP赋能乡村振兴

查济古镇,位于安徽省宣城市泾县,是一座有着千年历史的古老村落,以其保存完好的明清建筑和独特的山水格局而著称。7月6日,实践团队参观了查济古镇的主要景点。漫步在古镇的青石板街道上,实践团队欣赏到了错落有致的古民居、精美的雕花门楼和古朴的石桥,每一处细节都彰显着徽派建筑的精致与典雅。通过实地考察和聆听讲解,队员们深入了解了查济古镇的历史变迁和文化传承,感受到了浓厚的徽州文化氛围。队员们还了解到,查济古镇积极推动非物质文化遗产的保护与传承,如传统手工艺和民俗表演,为乡村振兴注入了新的活力。此次调研让团队成员深刻体会到查济古镇在历史与现代交融中的独特魅力。

此次社会实践活动,不仅让调研团队深入走访了皖南地区典型民俗文化类古村落,深入了解了这些古村落的历史底蕴与文化传承,更在实地调研中提升了团队成员的学术研究能力和协作能力。实践团队成员们纷纷表示,要将此次调研中的所见所思带回校园,进一步分析“村字号”IP的发展模式与可持续路径,为乡村文化振兴贡献青春智慧与力量。(文/吴思语、袁舒羽、李磊、唐文慧 图/实践团队成员 初审/余仁能 复审/李磊 终审/张蕊)